◆ 開会ごあいさつ

市民センターを考える市民の会

代表 平井里美

代表 平井里美

昨年(2014年)の夏、ここ市民センターの耐震診断が行われました。そろそろ築40年になる建物ですが、耐震性に大きな問題がないとわかったことから、今の広さのままでリフォームだけを実施するという計画が進みました。

図書館は、長年にわたる市民の運動で、新築の一歩手前まできていたことが、突然白紙になってしまった・・・という背景がありましたし、公民館には、利用登録団体が800以上もあるため、活動する場所が取れなくて、新しいグループが生まれにくいという状況がずっと続いていました。

公民館では、公民館ができた当初から、「地域や社会の問題に関する様々な講座」が行われていて、そこで学んだ市民がつながり合い、自主的にグループを作って、更に学習を重ね、その力がNPOやボランティアとして狛江の地域を支えて来た・・・という歴史があります。図書館は、そういった市民の活動を資料提供という側面でしっかりと支えてきました。

そんな「公民館と図書館をもっと充実してほしい」という、多くの市民の思いが、リフォームだけの計画をストップさせ、「市民センターを考える市民の会」という市と共同のプロジェクトがスタートしたのです。

戦後、日本が二度と戦争への道を歩むことのないよう、これからは、住民自らが主体となって「平和で民主的な社会」をつくっていくことが必要だと、それで公民館と図書館が設置されました。そして、それが社会教育法という法律に定められました。

行政は、住民同士がつながり、学習し、住民主体で地域や社会の課題解決が行われるよう、場所、事業、資料、職員配置などの環境整備を行うことが責務となっていて、そんな中で、公民館も図書館もこれまで続いてきました。

しかし、せっかくいい講座が開かれても、中央公民館に場所がないということで、新しいグループができても、活動を続けることができない状況が続いているのが現状です。そのことが、これまで狛江の福祉や環境、教育を支えてきたNPOやボランティアの高齢化にもつながり、衰退にもつながっていると言えます。

公民館が公民館の役割をしっかり果たすため、図書館が図書館の役割をしっかりと果たすため、またそれが、誰もが暮らしやすいまちを作っていく力になるのであれば、市民の活動の場所、学習の場所をもっともっと広げていくことが必要ではないかと思います。

これからの時代、大人が学び地域や社会をしっかりと支えていくことが、本当に大切になります。立場の弱い人や声をあげられない人を、排除したり、犠牲にしたりすることのない社会でありたいと思います。異なる意見を無視したり、数の力で無理やり推し進めたりすることのない人間関係を築きたいと思います。私たちは、市民の会の活動をしながら、また、日々の暮らしの中で、自分のことも相手のことも大切にしながらしっかりと話し合っているだろうか。自分自身の足元はどうだろうと、お互い確かめ合いながら、活動しています。そして今日が、本当の民主主義のスタートになるとの思いを新たにしています。

公民館が公民館の役割をしっかり果たすため、図書館が図書館の役割をしっかりと果たすため、またそれが、誰もが暮らしやすいまちを作っていく力になるのであれば、市民の活動の場所、学習の場所をもっともっと広げていくことが必要ではないかと思います。

これからの時代、大人が学び地域や社会をしっかりと支えていくことが、本当に大切になります。立場の弱い人や声をあげられない人を、排除したり、犠牲にしたりすることのない社会でありたいと思います。異なる意見を無視したり、数の力で無理やり推し進めたりすることのない人間関係を築きたいと思います。私たちは、市民の会の活動をしながら、また、日々の暮らしの中で、自分のことも相手のことも大切にしながらしっかりと話し合っているだろうか。自分自身の足元はどうだろうと、お互い確かめ合いながら、活動しています。そして今日が、本当の民主主義のスタートになるとの思いを新たにしています。

市民センターを考える市民の会は、行政にお任せして作ってもらうのではなく、この狛江のまちに、そしてこれからの時代に、どんな図書館と公民館が必要なのかを、市民が主体となって、行政と一緒に考えていく・・・そういった本当の市民協働の在り方を実現しながら、ここをどのような市民センターにするのか、市に提案するために活動しています。

来年3月をめどに、市民の案をまとめますが、市は市民の会の案を尊重して市民センターの改修にあたると、協定 の中でしっかりと約束しています。

そして、単なるハコモノを作るのではなく、

市民センターを考える市民の会は、行政にお任せして作ってもらうのではなく、この狛江のまちに、そしてこれからの時代に、どんな図書館と公民館が必要なのかを、市民が主体となって、行政と一緒に考えていく・・・そういった本当の市民協働の在り方を実現しながら、ここをどのような市民センターにするのか、市に提案するために活動しています。

来年3月をめどに、市民の案をまとめますが、市は市民の会の案を尊重して市民センターの改修にあたると、協定 の中でしっかりと約束しています。

そして、単なるハコモノを作るのではなく、

会の趣旨に共感してくださった、社会学者の上野千鶴子さんが、2月1日に行われた「市民の会の立ち上げの会」で「大人が学ぶということ~当事者主権と市民自治~」をテーマに講演してくださいました。お任せ民主主義はやめて、自分の問題として、地域や社会、政治を考え、声を上げて、変えていこう・・・・という内容に、私たちはとても励まされました。上野千鶴子さんから、今日の中間報告にあたって、励ましの言葉が届いています。

「市民が主体となっての活動は大変でしょうが、民主主義はノイズの発生装置です。ノイズを楽しまなきゃ!」 「狛江のサイズだとおもしろいことがいろいろできそう、見守ってますよ。」

形だけ上手くやるのではなく、様々な立場の意見を出し合い、ぶつけ合いながら進んでこそ、意味があるということだと、ありがたく受け止めています。

会が発足してから、私たちは市の職員と一緒に、市の計画や財政を勉強し、狛江の置かれている状況を共有しました。そして、財政や公共施設の在り方も学びました。それは、私たちは市民センターというハコモノをつくるためではなく、市民センターが「市民の居場所として、どうあったらいいか」「図書館は、公民館は、これからのまちづくりにどのような役割を果たしていけるのか」その中身をしっかりと捉え、市に提案することが、市との約束ですので、前半は市民センターを考える上で、欠かすことのできない基本を学び合い、共有してきました。

会の趣旨に共感してくださった、社会学者の上野千鶴子さんが、2月1日に行われた「市民の会の立ち上げの会」で「大人が学ぶということ~当事者主権と市民自治~」をテーマに講演してくださいました。お任せ民主主義はやめて、自分の問題として、地域や社会、政治を考え、声を上げて、変えていこう・・・・という内容に、私たちはとても励まされました。上野千鶴子さんから、今日の中間報告にあたって、励ましの言葉が届いています。

「市民が主体となっての活動は大変でしょうが、民主主義はノイズの発生装置です。ノイズを楽しまなきゃ!」 「狛江のサイズだとおもしろいことがいろいろできそう、見守ってますよ。」

形だけ上手くやるのではなく、様々な立場の意見を出し合い、ぶつけ合いながら進んでこそ、意味があるということだと、ありがたく受け止めています。

会が発足してから、私たちは市の職員と一緒に、市の計画や財政を勉強し、狛江の置かれている状況を共有しました。そして、財政や公共施設の在り方も学びました。それは、私たちは市民センターというハコモノをつくるためではなく、市民センターが「市民の居場所として、どうあったらいいか」「図書館は、公民館は、これからのまちづくりにどのような役割を果たしていけるのか」その中身をしっかりと捉え、市に提案することが、市との約束ですので、前半は市民センターを考える上で、欠かすことのできない基本を学び合い、共有してきました。

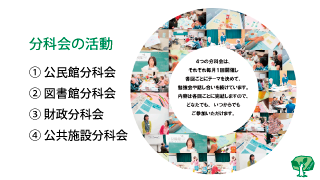

そして、4つの分科会 をつくり、学習会を開いたり、意見交換会、ワークショップ、他市の施設の見学会などを行いました。7月には図書館利用者へのアンケート、8月には公民館利用者へのアンケートを行い、利用者が困っていることや、公民館、図書館への希望を集めました。

今ご覧いただいているスライドは、市民の会のホームページから抜粋したものですが、市民の会の活動はホームページでご覧いただけます。このホームページのおかげで、狛江の市民センターのことを全国的に知ってもらうことができ、繋がりが広がっています。

では、これから分科会の活動を報告します。ここからはプレゼンテーターを坂本みさとさんにお願いしたいと思います。

そして、4つの分科会 をつくり、学習会を開いたり、意見交換会、ワークショップ、他市の施設の見学会などを行いました。7月には図書館利用者へのアンケート、8月には公民館利用者へのアンケートを行い、利用者が困っていることや、公民館、図書館への希望を集めました。

今ご覧いただいているスライドは、市民の会のホームページから抜粋したものですが、市民の会の活動はホームページでご覧いただけます。このホームページのおかげで、狛江の市民センターのことを全国的に知ってもらうことができ、繋がりが広がっています。

では、これから分科会の活動を報告します。ここからはプレゼンテーターを坂本みさとさんにお願いしたいと思います。

公民館が公民館の役割をしっかり果たすため、図書館が図書館の役割をしっかりと果たすため、またそれが、誰もが暮らしやすいまちを作っていく力になるのであれば、市民の活動の場所、学習の場所をもっともっと広げていくことが必要ではないかと思います。

公民館が公民館の役割をしっかり果たすため、図書館が図書館の役割をしっかりと果たすため、またそれが、誰もが暮らしやすいまちを作っていく力になるのであれば、市民の活動の場所、学習の場所をもっともっと広げていくことが必要ではないかと思います。

市民センターを考える市民の会は、行政にお任せして作ってもらうのではなく、この狛江のまちに、そしてこれからの時代に、どんな図書館と公民館が必要なのかを、市民が主体となって、行政と一緒に考えていく・・・そういった本当の市民協働の在り方を実現しながら、ここをどのような市民センターにするのか、市に提案するために活動しています。

市民センターを考える市民の会は、行政にお任せして作ってもらうのではなく、この狛江のまちに、そしてこれからの時代に、どんな図書館と公民館が必要なのかを、市民が主体となって、行政と一緒に考えていく・・・そういった本当の市民協働の在り方を実現しながら、ここをどのような市民センターにするのか、市に提案するために活動しています。

① 生涯学習・社会教育施設のあり方の検討

② 公民館・図書館の機能、並びにサービス提供のあり方の検証

③ 市の計画、財政状況の検証を行った上で、具体的な形を考えます。

② 公民館・図書館の機能、並びにサービス提供のあり方の検証

③ 市の計画、財政状況の検証を行った上で、具体的な形を考えます。

会の趣旨に共感してくださった、社会学者の上野千鶴子さんが、2月1日に行われた「市民の会の立ち上げの会」で「大人が学ぶということ~当事者主権と市民自治~」をテーマに講演してくださいました。お任せ民主主義はやめて、自分の問題として、地域や社会、政治を考え、声を上げて、変えていこう・・・・という内容に、私たちはとても励まされました。上野千鶴子さんから、今日の中間報告にあたって、励ましの言葉が届いています。

会の趣旨に共感してくださった、社会学者の上野千鶴子さんが、2月1日に行われた「市民の会の立ち上げの会」で「大人が学ぶということ~当事者主権と市民自治~」をテーマに講演してくださいました。お任せ民主主義はやめて、自分の問題として、地域や社会、政治を考え、声を上げて、変えていこう・・・・という内容に、私たちはとても励まされました。上野千鶴子さんから、今日の中間報告にあたって、励ましの言葉が届いています。

そして、4つの分科会 をつくり、学習会を開いたり、意見交換会、ワークショップ、他市の施設の見学会などを行いました。7月には図書館利用者へのアンケート、8月には公民館利用者へのアンケートを行い、利用者が困っていることや、公民館、図書館への希望を集めました。

そして、4つの分科会 をつくり、学習会を開いたり、意見交換会、ワークショップ、他市の施設の見学会などを行いました。7月には図書館利用者へのアンケート、8月には公民館利用者へのアンケートを行い、利用者が困っていることや、公民館、図書館への希望を集めました。

◆ 第1部/市民センターを考える市民の会中間活動報告

市民センターを考える市民の会 事務局

世話人 坂本みさと

世話人 坂本みさと

▲ 公民館分科会

公民館分科会は、市民センターのうち公民館部分について、自由な雰囲気で話し合い、学び、考えあってきました。

これまで

第1回はみんなの居場所としての公民館について、それぞれの思いを自由に出し合いました。第2回では狛江の公民館の活動を知るために、現状、歴史、経験をお聞きしました。第3回は社会教育の研究者から、法律の裏付けや、公民館のあり方について学びました。第4回はこんな公民館あったらというテーマで話し合いました。また、私たちが公民館を考える上で参考となりそうな公民館を見学し、職員からいろいろお話を伺うことができました。

市民の学習意欲から生まれた狛江の公民館

第1回はみんなの居場所としての公民館について、それぞれの思いを自由に出し合いました。第2回では狛江の公民館の活動を知るために、現状、歴史、経験をお聞きしました。第3回は社会教育の研究者から、法律の裏付けや、公民館のあり方について学びました。第4回はこんな公民館あったらというテーマで話し合いました。また、私たちが公民館を考える上で参考となりそうな公民館を見学し、職員からいろいろお話を伺うことができました。

市民の学習意欲から生まれた狛江の公民館

公民館の職員から公民館の現状を聞きました。年間延べ約10万人が利用し、利用団体は800ほどあります。ホールの年間利用率は92.5%、視聴覚室は90%、各会議室とも80%と非常に高く、良く利用されているのが特徴です。

また、狛江の公民館の成り立ちを聞きました。狛江の公民館は市民の高い学習意欲から整備されてきました。二人の先輩からは公民館活動の体験とそこから得たことを聞きました。公民館での学びから生き方が変わり、地域・社会を変えていく実践へとつなげていった経験です。市民の学習を支援しようという職員の役割も大きくありました。

国立市公民館を見学して

狛江と町の面積や人口が近い くにたち公民館に見学 に行きました。多摩地域で先駆的な取り組みをしてきた公民館です。主催事業で、「人権」「平和」を柱に市民が共同で学ぶことや、学習機会を得にくい方々の学びを権利として保障することを、講座づくりの視点として重視しています。職員と利用者の話し合いや市民自治に向けた運営を大切にしているそうです。市民全体を対象にしていることが事業やたよりの内容などによく現れています。目から鱗の見学会でした。

公民館って何ができるの

公民館は自主グループの活動の場でもありますが、本来どんなことができるところなのでしょう。

つまり、公民館は、営利、特定の宗教の宣伝・勧誘、特定の政党応援の目的でなければ何でもできる自由な学びと活動が、市民に保障されている場です。

いま何が足りない?

では、今狛江の公民館は何が足りないでしょう。例えばこんなことがあげられます。

では、私たちのめざす「人と地域をつなぐ公民館」は、どのようなものにしたら良いでしょう。

こんな公民館にしよう

みんなでワイワイガヤガヤ意見を出し合う中で、こんな公民館にしたいという方向性が見えてきました。

具体的にフリースペースの充実や市民ベースで運営する喫茶コーナーなども意見として上がっています。夏に行った利用者アンケートと市の市民意識調査の結果も参考にして、これから具体的なアイデアを考えていきます。みなさんも、ぜひご一緒に考えてください。

公民館の職員から公民館の現状を聞きました。年間延べ約10万人が利用し、利用団体は800ほどあります。ホールの年間利用率は92.5%、視聴覚室は90%、各会議室とも80%と非常に高く、良く利用されているのが特徴です。

また、狛江の公民館の成り立ちを聞きました。狛江の公民館は市民の高い学習意欲から整備されてきました。二人の先輩からは公民館活動の体験とそこから得たことを聞きました。公民館での学びから生き方が変わり、地域・社会を変えていく実践へとつなげていった経験です。市民の学習を支援しようという職員の役割も大きくありました。

国立市公民館を見学して

狛江と町の面積や人口が近い くにたち公民館に見学 に行きました。多摩地域で先駆的な取り組みをしてきた公民館です。主催事業で、「人権」「平和」を柱に市民が共同で学ぶことや、学習機会を得にくい方々の学びを権利として保障することを、講座づくりの視点として重視しています。職員と利用者の話し合いや市民自治に向けた運営を大切にしているそうです。市民全体を対象にしていることが事業やたよりの内容などによく現れています。目から鱗の見学会でした。

公民館って何ができるの

公民館は自主グループの活動の場でもありますが、本来どんなことができるところなのでしょう。

つまり、公民館は、営利、特定の宗教の宣伝・勧誘、特定の政党応援の目的でなければ何でもできる自由な学びと活動が、市民に保障されている場です。

いま何が足りない?

では、今狛江の公民館は何が足りないでしょう。例えばこんなことがあげられます。

では、私たちのめざす「人と地域をつなぐ公民館」は、どのようなものにしたら良いでしょう。

こんな公民館にしよう

みんなでワイワイガヤガヤ意見を出し合う中で、こんな公民館にしたいという方向性が見えてきました。

具体的にフリースペースの充実や市民ベースで運営する喫茶コーナーなども意見として上がっています。夏に行った利用者アンケートと市の市民意識調査の結果も参考にして、これから具体的なアイデアを考えていきます。みなさんも、ぜひご一緒に考えてください。

第1回はみんなの居場所としての公民館について、それぞれの思いを自由に出し合いました。第2回では狛江の公民館の活動を知るために、現状、歴史、経験をお聞きしました。第3回は社会教育の研究者から、法律の裏付けや、公民館のあり方について学びました。第4回はこんな公民館あったらというテーマで話し合いました。また、私たちが公民館を考える上で参考となりそうな公民館を見学し、職員からいろいろお話を伺うことができました。

第1回はみんなの居場所としての公民館について、それぞれの思いを自由に出し合いました。第2回では狛江の公民館の活動を知るために、現状、歴史、経験をお聞きしました。第3回は社会教育の研究者から、法律の裏付けや、公民館のあり方について学びました。第4回はこんな公民館あったらというテーマで話し合いました。また、私たちが公民館を考える上で参考となりそうな公民館を見学し、職員からいろいろお話を伺うことができました。

公民館の職員から公民館の現状を聞きました。年間延べ約10万人が利用し、利用団体は800ほどあります。ホールの年間利用率は92.5%、視聴覚室は90%、各会議室とも80%と非常に高く、良く利用されているのが特徴です。

公民館の職員から公民館の現状を聞きました。年間延べ約10万人が利用し、利用団体は800ほどあります。ホールの年間利用率は92.5%、視聴覚室は90%、各会議室とも80%と非常に高く、良く利用されているのが特徴です。

・自分たちに必要な学習を自分たちで作り出します。

・社会を学んで、暮らしと地域につなげることができます。

・異なる意見を真剣に聞き合って、一緒に行動できるところです。

・学びの場や資料・情報を提供してくれます。

・人と人がつながることができます。

・たまり場、しゃべり場、楽しい時間をもてます。例えば、学習、生きがい、健康づくり、などなど。

・社会を学んで、暮らしと地域につなげることができます。

・異なる意見を真剣に聞き合って、一緒に行動できるところです。

・学びの場や資料・情報を提供してくれます。

・人と人がつながることができます。

・たまり場、しゃべり場、楽しい時間をもてます。例えば、学習、生きがい、健康づくり、などなど。

・なかなか部屋が取れない。

・若い人や働いている世代の参加が少ない。

・グループ間のつながりが、もっとあったらいいのに。

・子どもからおとなまで一緒にできることが少ない。

・みんなの声が届く仕組みがうまくできていない。

・来たくなる、居たくなる場になっていない。

・活動について気軽にいろいろ相談できる職員との関わりが十分でない。

・若い人や働いている世代の参加が少ない。

・グループ間のつながりが、もっとあったらいいのに。

・子どもからおとなまで一緒にできることが少ない。

・みんなの声が届く仕組みがうまくできていない。

・来たくなる、居たくなる場になっていない。

・活動について気軽にいろいろ相談できる職員との関わりが十分でない。

・どんな部屋が、どれだけあったらいいのか、部屋の予約の仕方など使いやすい方法を、みんなで考えよう。

・若者も、働く世代も、子育て世代も、子どもも、おとなもみんなが集う場にしたい。

・グループ同士の輪を広げよう、一緒に考えよう。

・市民と職員が一緒につくる公民館にしたい。

・時代と地域の課題をとらえた講座・企画をしよう。

・居ごこちのよい広場機能がある公民館をつくろう。

・若者も、働く世代も、子育て世代も、子どもも、おとなもみんなが集う場にしたい。

・グループ同士の輪を広げよう、一緒に考えよう。

・市民と職員が一緒につくる公民館にしたい。

・時代と地域の課題をとらえた講座・企画をしよう。

・居ごこちのよい広場機能がある公民館をつくろう。

▲ 図書館分科会

こんなことをやってきました

「狛江市立新図書館基本計画書」(新図書館構想)とは、構想委員会が学識経験者だけでなく、市民も参加する中で1年かけて、構想をまとめ、翌年行政も参加して基本計画を策定(1999年)、つまり2年かけて市民と行政が共に参加して作り上げた計画です。2003年に市のまちづくり計画に正式に盛り込まれましたが、2012年に棚上げとなってしまいました。

武蔵野プレイス見学会

武蔵野市にあり、今最も注目を集めている図書館。明るくゆったりとした読書スペース、カフェもあって居心地抜群。音楽やスポーツも楽しめる青少年スペースや、子育て世代のコーナーもあり、さまざまな人々が交流できる新しいタイプの図書館に感激!

調布市立図書館見学会

すぐれた図書館サービスを展開していることで知られている。カウンターには専門職がいて、気軽になんでも相談できる。徹底して子どもに合わせた子ども室、いたるところに読書スペースがあり、お気に入りの場所でゆっくり読書や調べものができる。見て回るのが楽しくなる書棚がいっぱい。ついつい長居してしまう。

「狛江市立新図書館基本計画書」(新図書館構想)とは、構想委員会が学識経験者だけでなく、市民も参加する中で1年かけて、構想をまとめ、翌年行政も参加して基本計画を策定(1999年)、つまり2年かけて市民と行政が共に参加して作り上げた計画です。2003年に市のまちづくり計画に正式に盛り込まれましたが、2012年に棚上げとなってしまいました。

武蔵野プレイス見学会

武蔵野市にあり、今最も注目を集めている図書館。明るくゆったりとした読書スペース、カフェもあって居心地抜群。音楽やスポーツも楽しめる青少年スペースや、子育て世代のコーナーもあり、さまざまな人々が交流できる新しいタイプの図書館に感激!

調布市立図書館見学会

すぐれた図書館サービスを展開していることで知られている。カウンターには専門職がいて、気軽になんでも相談できる。徹底して子どもに合わせた子ども室、いたるところに読書スペースがあり、お気に入りの場所でゆっくり読書や調べものができる。見て回るのが楽しくなる書棚がいっぱい。ついつい長居してしまう。

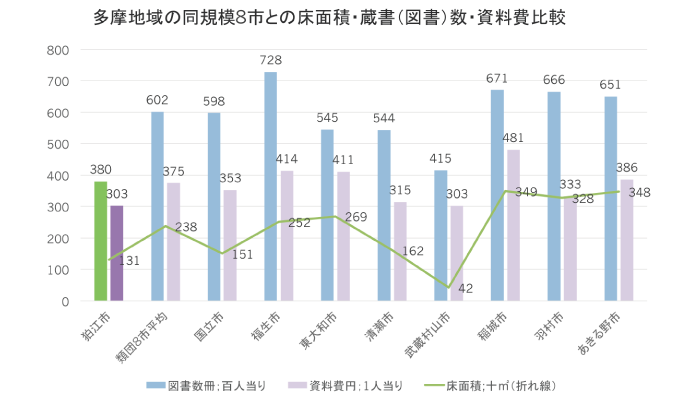

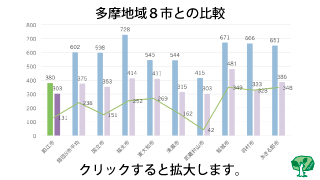

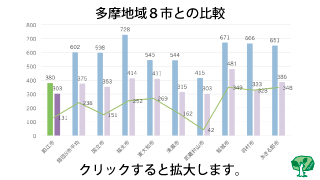

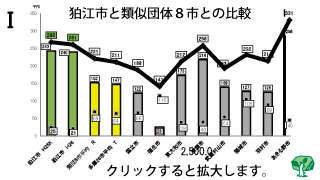

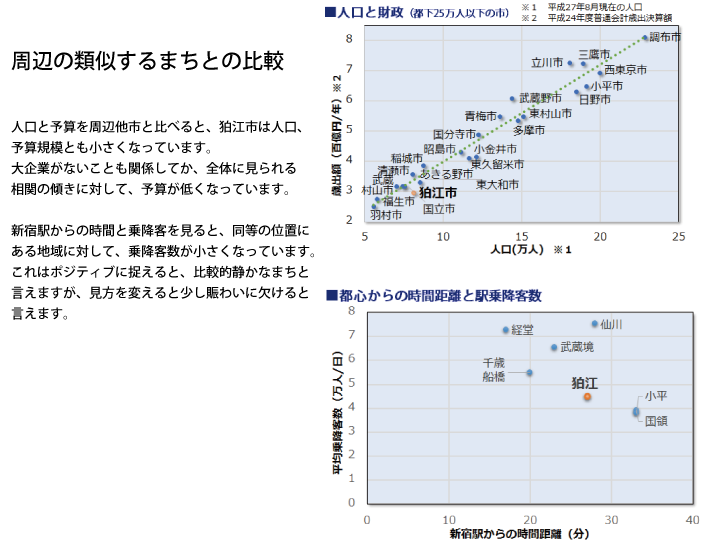

多摩地域の同規模8市との比較

☆ 各中央図書館の床面積では同規模9市中8位。とにかく狭いです。

多摩地域の同規模8市との比較

☆ 各中央図書館の床面積では同規模9市中8位。とにかく狭いです。

☆ 市民100人あたりの全体の蔵書(図書)数は、最下位。市民1人当たりの資料費も最下位(同率8位)

「図書が少ない、新刊本が少ない」ことが裏付けられました。

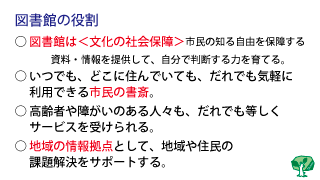

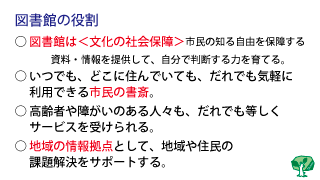

図書館の役割

図書館は民主主義の学校と言われ、市民ひとりひとりが自立して生きていくのをサポートする場所です。

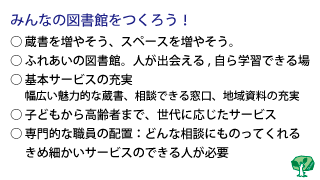

みんなの図書館をつくろう!

7月におこなった図書館利用者アンケートと、4月に狛江市が実施した意識調査に寄せられた意見を踏まえ、「新図書館構想基本計画書」(規模;4,769㎡)等の資料も参考にしながら、「誰にとっても使いやすい図書館」を探っていきます。

ご一緒に作っていきませんか?

みんなの図書館をつくろう!

7月におこなった図書館利用者アンケートと、4月に狛江市が実施した意識調査に寄せられた意見を踏まえ、「新図書館構想基本計画書」(規模;4,769㎡)等の資料も参考にしながら、「誰にとっても使いやすい図書館」を探っていきます。

ご一緒に作っていきませんか?

「狛江市立新図書館基本計画書」(新図書館構想)とは、構想委員会が学識経験者だけでなく、市民も参加する中で1年かけて、構想をまとめ、翌年行政も参加して基本計画を策定(1999年)、つまり2年かけて市民と行政が共に参加して作り上げた計画です。2003年に市のまちづくり計画に正式に盛り込まれましたが、2012年に棚上げとなってしまいました。

「狛江市立新図書館基本計画書」(新図書館構想)とは、構想委員会が学識経験者だけでなく、市民も参加する中で1年かけて、構想をまとめ、翌年行政も参加して基本計画を策定(1999年)、つまり2年かけて市民と行政が共に参加して作り上げた計画です。2003年に市のまちづくり計画に正式に盛り込まれましたが、2012年に棚上げとなってしまいました。

多摩地域の同規模8市との比較

多摩地域の同規模8市との比較

☆ 市民100人あたりの全体の蔵書(図書)数は、最下位。市民1人当たりの資料費も最下位(同率8位)

「図書が少ない、新刊本が少ない」ことが裏付けられました。

▲ 財政分科会

これまでの財政分科会の活動をまとめてみました。市役所の財政課や計画室の職員から、最近の財政情報の説明やいろいろな資料の提供をしていただきました。それで、結局どうなのとなると、会社の決算と違って、なかなかわからないというのが、本当のところです。

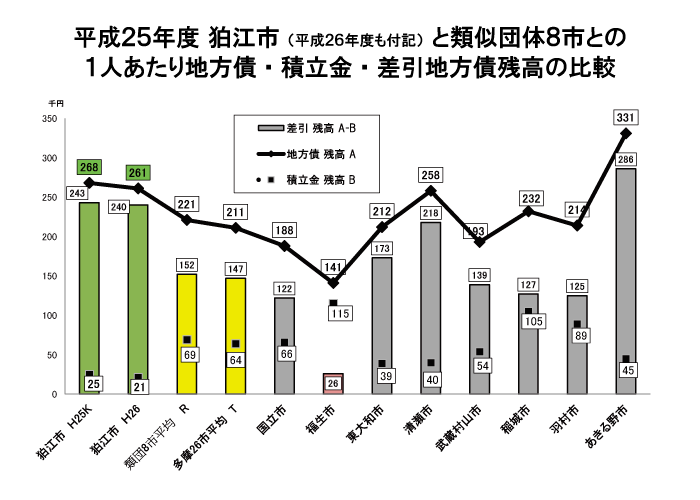

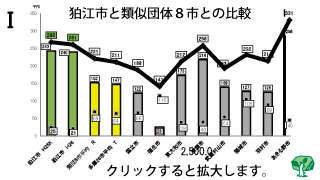

そこで、地方自治体の財政状況を示す指標の中から、ここでは、借金(地方債残高)と貯金(積立金残高)の状況について、人口10万人以下の多摩地域の類似団体(類団)、狛江市を含めて9市の状況を平成25年度実績に基づいて比較しました。

まず右のグラフⅠですが、平成25年度の市民1人当りの借金と貯金を折れ線グラフで示しています。棒グラフは借金と貯金の差額で、長いほうが貯金を差し引いた金残額が多いということになります。左の緑色の狛江市は、残念ながら、あきる野市とともに借金が多く貯金は少ない、財政的な「ゆとりがない」状況にあるというのが現状です。

なお、狛江市のみ平成26年度の決算の数値も載せていますが、借金が少なくなっています。後で述べますが、この傾向は続きそうで、希望が持てるのではないかと期待したいところです。

まず右のグラフⅠですが、平成25年度の市民1人当りの借金と貯金を折れ線グラフで示しています。棒グラフは借金と貯金の差額で、長いほうが貯金を差し引いた金残額が多いということになります。左の緑色の狛江市は、残念ながら、あきる野市とともに借金が多く貯金は少ない、財政的な「ゆとりがない」状況にあるというのが現状です。

なお、狛江市のみ平成26年度の決算の数値も載せていますが、借金が少なくなっています。後で述べますが、この傾向は続きそうで、希望が持てるのではないかと期待したいところです。

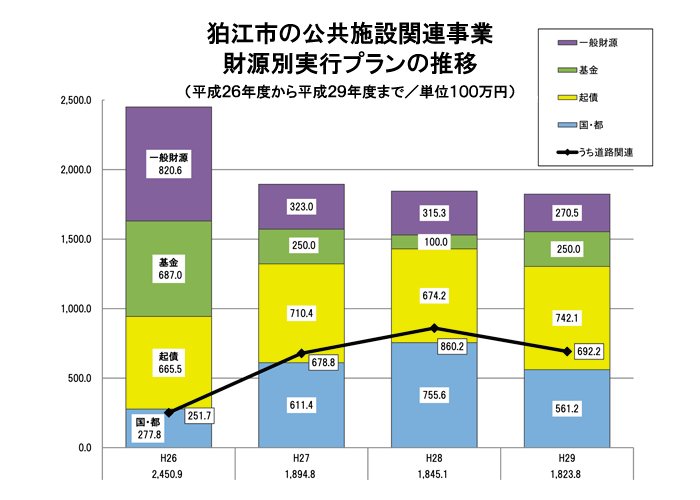

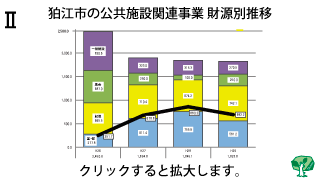

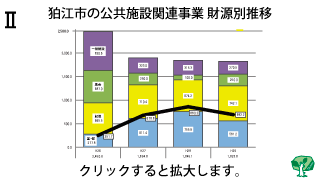

次にグラフⅡで、狛江市が進めている実行プランから、公共施設関連の事業を見てみます。おわかりのように、この関連事業は減少傾向にあります。4年間で、総額は6.3億円も減少しました。今後も大きな事業は、予定されていません。市債の発行も、大きな変動はありません。その中でも、道路関連の事業が、4年間で約25億円(31%)と大きな割合を占めていますが、抑制したり先延ばしを検討していいかもしれません。

次にグラフⅡで、狛江市が進めている実行プランから、公共施設関連の事業を見てみます。おわかりのように、この関連事業は減少傾向にあります。4年間で、総額は6.3億円も減少しました。今後も大きな事業は、予定されていません。市債の発行も、大きな変動はありません。その中でも、道路関連の事業が、4年間で約25億円(31%)と大きな割合を占めていますが、抑制したり先延ばしを検討していいかもしれません。

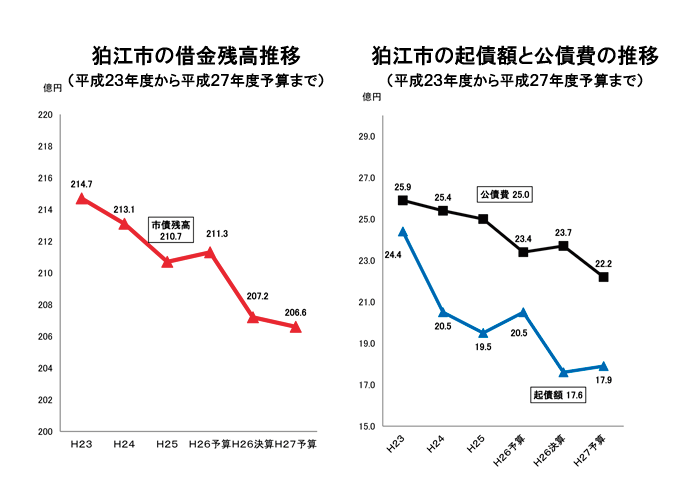

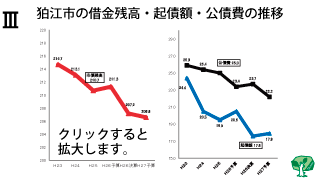

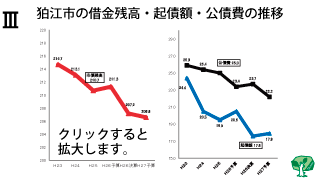

グラフⅢは、平成23年度から平成27年度予算までの借金残高と借金の返済額(公債費)と新たな借金の推移をグラフにしたものです。平成26年度の決算までの3年間で、借金残高(7.5億円減)も借金の返済額(公債費2.2億円減)も新たな借金(6.5億円減)も、それぞれ、着実に減少しています。

さらに、財政状況を示す実質の経常収支比率は、平成26年度決算では、平成13年以来実に13年ぶりに、100%を割って98.2%になり黒字化しました。画期的なことです。財政改革が進んでいる証拠です。公債費(借金の返済)も着実に減ってきています。借金残高が200億円を切り、公債費が20億円を下回ることも、数年以内には見通せるところにきています。今後も財政改革が、着実に進むことを期待したいところです。

新たな財源の創出も、考えていきたいと思っています。

例えば、資源ごみの集団回収を市に任せるのでなく、市民の協力を得て、民間業者に段階的に任せていけば、1億円を越える経費節減も充分見込めそうなので、さらに、実現のために、課題を整理していきたいと考えています。市民センターの改修・改築のための基金を設けて、市民の皆さんからの協力を求めることも、検討していきたいところです。

以上、狛江市の財政は、まだ厳しい状況ではありますが、3年後には、かなりの改善が見込めるのではないでしょうか。市民センターのリニューアルについても、明るい展望が開けることを期待しながら、作業をすすめていきたいと思っています。

グラフⅢは、平成23年度から平成27年度予算までの借金残高と借金の返済額(公債費)と新たな借金の推移をグラフにしたものです。平成26年度の決算までの3年間で、借金残高(7.5億円減)も借金の返済額(公債費2.2億円減)も新たな借金(6.5億円減)も、それぞれ、着実に減少しています。

さらに、財政状況を示す実質の経常収支比率は、平成26年度決算では、平成13年以来実に13年ぶりに、100%を割って98.2%になり黒字化しました。画期的なことです。財政改革が進んでいる証拠です。公債費(借金の返済)も着実に減ってきています。借金残高が200億円を切り、公債費が20億円を下回ることも、数年以内には見通せるところにきています。今後も財政改革が、着実に進むことを期待したいところです。

新たな財源の創出も、考えていきたいと思っています。

例えば、資源ごみの集団回収を市に任せるのでなく、市民の協力を得て、民間業者に段階的に任せていけば、1億円を越える経費節減も充分見込めそうなので、さらに、実現のために、課題を整理していきたいと考えています。市民センターの改修・改築のための基金を設けて、市民の皆さんからの協力を求めることも、検討していきたいところです。

以上、狛江市の財政は、まだ厳しい状況ではありますが、3年後には、かなりの改善が見込めるのではないでしょうか。市民センターのリニューアルについても、明るい展望が開けることを期待しながら、作業をすすめていきたいと思っています。

まず右のグラフⅠですが、平成25年度の市民1人当りの借金と貯金を折れ線グラフで示しています。棒グラフは借金と貯金の差額で、長いほうが貯金を差し引いた金残額が多いということになります。左の緑色の狛江市は、残念ながら、あきる野市とともに借金が多く貯金は少ない、財政的な「ゆとりがない」状況にあるというのが現状です。

まず右のグラフⅠですが、平成25年度の市民1人当りの借金と貯金を折れ線グラフで示しています。棒グラフは借金と貯金の差額で、長いほうが貯金を差し引いた金残額が多いということになります。左の緑色の狛江市は、残念ながら、あきる野市とともに借金が多く貯金は少ない、財政的な「ゆとりがない」状況にあるというのが現状です。

次にグラフⅡで、狛江市が進めている実行プランから、公共施設関連の事業を見てみます。おわかりのように、この関連事業は減少傾向にあります。4年間で、総額は6.3億円も減少しました。今後も大きな事業は、予定されていません。市債の発行も、大きな変動はありません。その中でも、道路関連の事業が、4年間で約25億円(31%)と大きな割合を占めていますが、抑制したり先延ばしを検討していいかもしれません。

次にグラフⅡで、狛江市が進めている実行プランから、公共施設関連の事業を見てみます。おわかりのように、この関連事業は減少傾向にあります。4年間で、総額は6.3億円も減少しました。今後も大きな事業は、予定されていません。市債の発行も、大きな変動はありません。その中でも、道路関連の事業が、4年間で約25億円(31%)と大きな割合を占めていますが、抑制したり先延ばしを検討していいかもしれません。

グラフⅢは、平成23年度から平成27年度予算までの借金残高と借金の返済額(公債費)と新たな借金の推移をグラフにしたものです。平成26年度の決算までの3年間で、借金残高(7.5億円減)も借金の返済額(公債費2.2億円減)も新たな借金(6.5億円減)も、それぞれ、着実に減少しています。

グラフⅢは、平成23年度から平成27年度予算までの借金残高と借金の返済額(公債費)と新たな借金の推移をグラフにしたものです。平成26年度の決算までの3年間で、借金残高(7.5億円減)も借金の返済額(公債費2.2億円減)も新たな借金(6.5億円減)も、それぞれ、着実に減少しています。

▲ 公共施設分科会

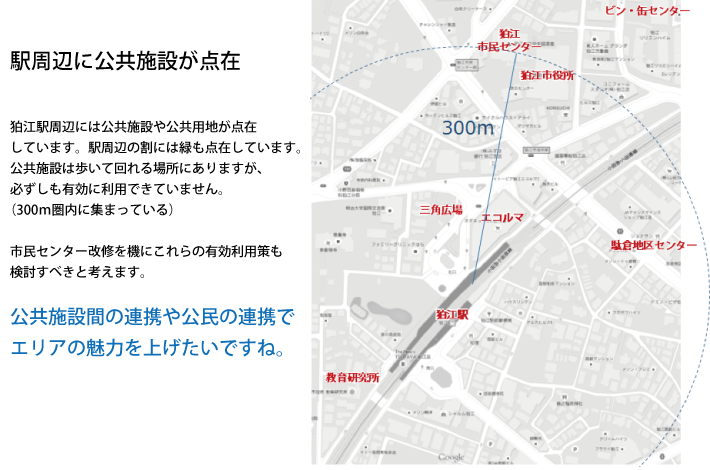

公共施設分科会とは、この街にとって必要な「市民センター」を考えるため、視野を広げて公共施設について学んできました。

公共施設というと、建物だけをイメージしがちですが、道路などのインフラも含まれます。

これまでやってきたこと

・そもそもから考える私たちが望む「市民のセンター」

・そもそもから考える私たちが望む「市民のセンター」

__ディスカッション

・知っているようで知らない「地域センター・地区センター」

__岩戸地域センター、上和泉地域センターの現状を聞く。

・「息づくまちづくり」 私たちに必要な市民センターとは

__フリートーク

・「公共施設整備計画」

__市の担当者から話を聞く。

見えてきたこと

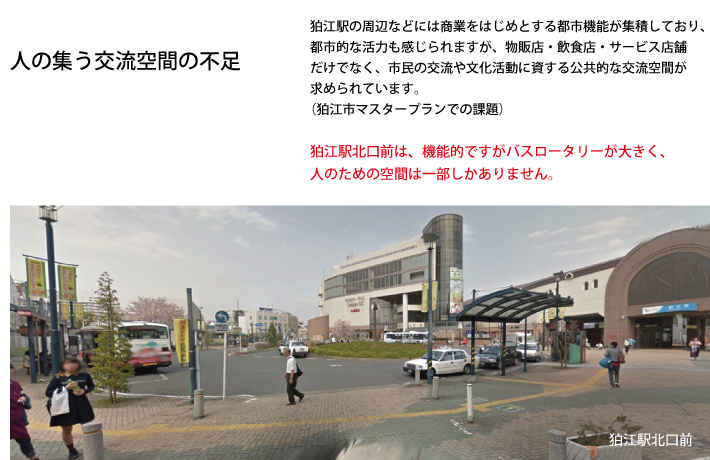

フリートークや意見交換の中で浮き彫りになってきたことは、狛江には「誰もが自由に利用できる居心地の良い場所がない」ということでした。その他いくつかのことも見えてきました。

駅から近い市民センターが明るく綺麗な、市民の憩いの場になるなら、もっと多くの人々が集まり、交流も深まるでしょう。そして、他の公共施設も含めた講座やサークルなどの「情報が気軽に共有できるシステム」があり、「人と人の交流を促すコーディネーター」がいるなら、そこから新しいアイデアやつながりが生まれる可能性が出てきます。

市民センターを考える市民の会は、これからいよいよ、狛江に必要な公共施設(市民センター)を実現するため、具体的なプランを作成していきます。市民の生活や意識も大きく変化していますので、それに対応できるプランが必要だと考えています。

ご一緒に次の世代にも誇れる市民センターをつくりましょう。どうかお知恵をお貸しください。

・そもそもから考える私たちが望む「市民のセンター」

・そもそもから考える私たちが望む「市民のセンター」__ディスカッション

・知っているようで知らない「地域センター・地区センター」

__岩戸地域センター、上和泉地域センターの現状を聞く。

・「息づくまちづくり」 私たちに必要な市民センターとは

__フリートーク

・「公共施設整備計画」

__市の担当者から話を聞く。

◆ 第2部/アンケート調査報告

▲ 図書館利用者アンケート

市民センターを考える市民の会 図書館分科会

まとめ役・世話人 林 健彦

まとめ役・世話人 林 健彦

それではこれから私たちが7月に行った「利用者アンケート」の結果を報告します。今回は集計結果の概要ということで、全体で11問のうち、ピックアップしてお伝えします。

アンケートの概略は次のとおりです。

市の市民調査では十分でない、図書館を実際に利用している方々のニーズをつかもうというのが最大の目的で、高校生以上の利用者を対象に、入口で調査票を配り、原則その場でご記入いただきました。調査期間は土日を含め5日間で、900人以上の方から回答をいただき、配布数に対する回収率は80%近くでした。このことは、直接手渡しする調査方法によることが大きいのですが、その場のやり取りから利用者の関心の高さが感じられました。

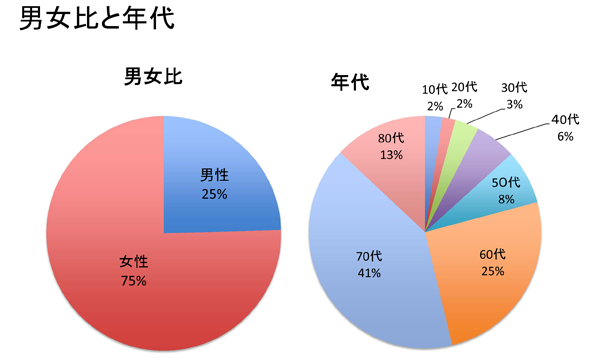

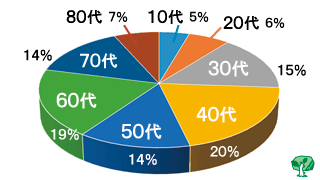

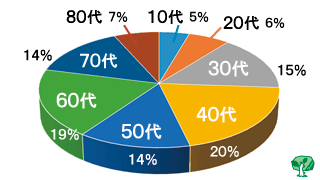

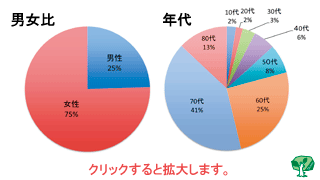

まず回答者のプロフィルですが、グラフはありませんが、男女比は男性4対女性6でした。

次に回答者の年齢構成をみると、10代、20代、80代以上と一部低い部分もありますが、30代から70代まで幅広い年代から回答をいただきました。これは個人貸出の年齢別構成とほぼ同じで、図書館は多くの世代が利用しており、今回も各層から声を寄せていただいたことになります。また30代から50代の現役世代が、半数を占めていることにはビックリしました。

次に回答者の年齢構成をみると、10代、20代、80代以上と一部低い部分もありますが、30代から70代まで幅広い年代から回答をいただきました。これは個人貸出の年齢別構成とほぼ同じで、図書館は多くの世代が利用しており、今回も各層から声を寄せていただいたことになります。また30代から50代の現役世代が、半数を占めていることにはビックリしました。

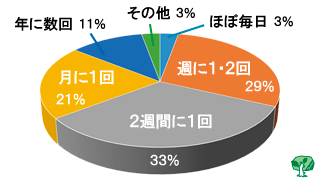

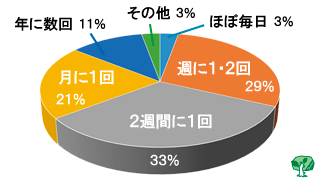

次に利用状況、利用実態を見ると、利用回数では「2週間に1回」、「週に1,2回」がともに約30%ずつと多く、さらに「毎日利用」「月1回の利用」を含めると月1回以上の利用者が86%となり、定期的に利用する方が多いことが分かります。

次に利用状況、利用実態を見ると、利用回数では「2週間に1回」、「週に1,2回」がともに約30%ずつと多く、さらに「毎日利用」「月1回の利用」を含めると月1回以上の利用者が86%となり、定期的に利用する方が多いことが分かります。

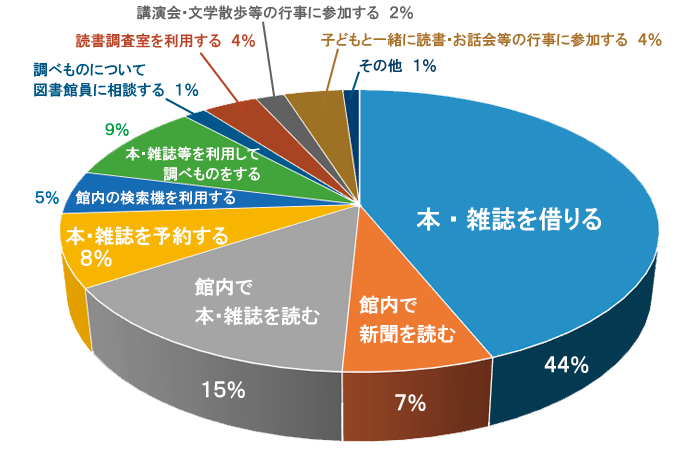

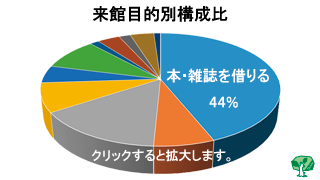

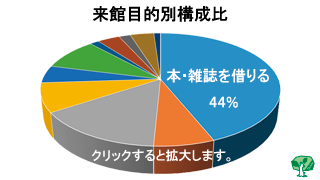

来館目的では、本や雑誌を借りる館外貸出が44%と圧倒的に多くなっています。館内利用で多いのは「本や雑誌を読む」 「調べものをする」 「新聞を読む」となっています。次に多いのは「予約する」 「検索機を利用する」となっています。

来館目的では、本や雑誌を借りる館外貸出が44%と圧倒的に多くなっています。館内利用で多いのは「本や雑誌を読む」 「調べものをする」 「新聞を読む」となっています。次に多いのは「予約する」 「検索機を利用する」となっています。

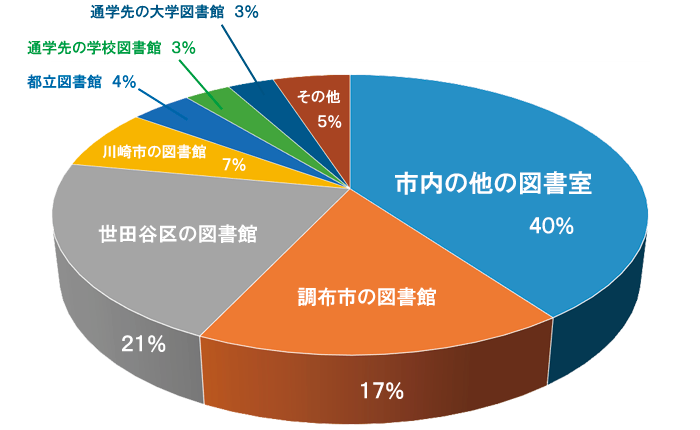

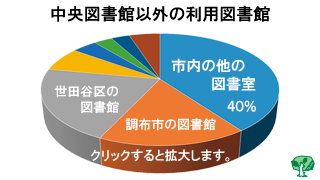

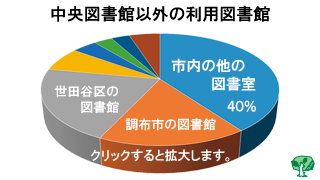

「中央図書館以外の図書館利用」では、市内の図書室(地域センターや西河原公民館)利用が40%に対し、隣接の3区市(世田谷区、調布市、川崎市)の利用が45%とやや上回りました。いずれも狛江より資料が多いので、使い分けていると考えられます。また数は少ないですが、専門書、雑誌を求めて都立図書館やその他欄記載の国会図書館へ行く利用者もいました。

「中央図書館以外の図書館利用」では、市内の図書室(地域センターや西河原公民館)利用が40%に対し、隣接の3区市(世田谷区、調布市、川崎市)の利用が45%とやや上回りました。いずれも狛江より資料が多いので、使い分けていると考えられます。また数は少ないですが、専門書、雑誌を求めて都立図書館やその他欄記載の国会図書館へ行く利用者もいました。

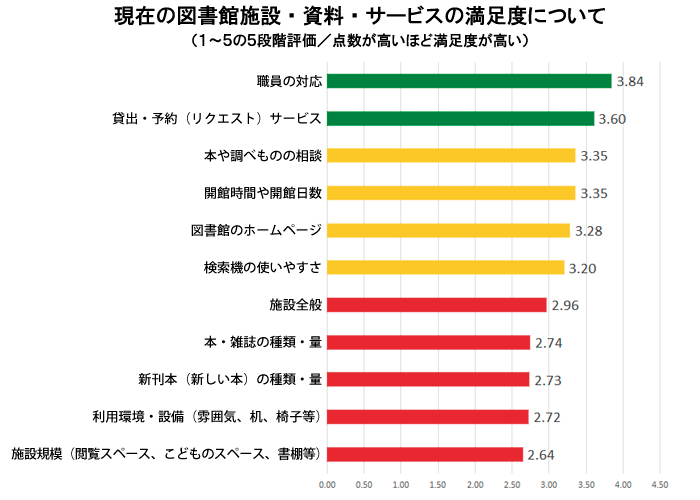

次がもっとも知りたい部分で、まず施設、資料、サービスについて図書館の現状の満足度です。これは「1」から「5」までの5段階評価で、点数が高いほど満足度が高く、「3」が普通。グラフの下のほう、赤い部分が「3」以下で、不満が大きいのは施設規模(スペース)、利用環境・設備、資料(新刊本、本・雑誌)の種類・量となっています。「3」をわずかに超えた黄色のグラフ部分「まあまあ」という評価部分は、「検索機、ホームページの使いやすさ」「開館時間・開館日数」となっています。「職員の対応」は緑色の部分で相対的に高いことが分かります。

次がもっとも知りたい部分で、まず施設、資料、サービスについて図書館の現状の満足度です。これは「1」から「5」までの5段階評価で、点数が高いほど満足度が高く、「3」が普通。グラフの下のほう、赤い部分が「3」以下で、不満が大きいのは施設規模(スペース)、利用環境・設備、資料(新刊本、本・雑誌)の種類・量となっています。「3」をわずかに超えた黄色のグラフ部分「まあまあ」という評価部分は、「検索機、ホームページの使いやすさ」「開館時間・開館日数」となっています。「職員の対応」は緑色の部分で相対的に高いことが分かります。

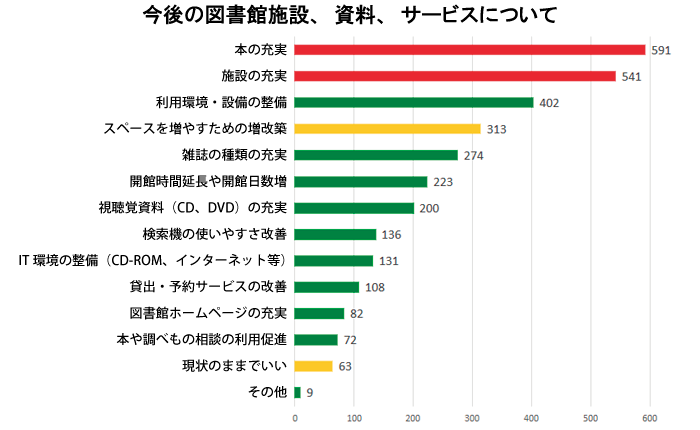

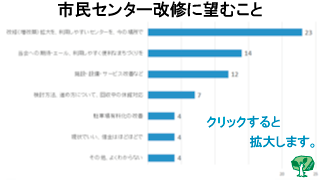

もうひとつは「今後整備・充実してほしいのはどこか」です。赤のグラフが示すように「本の充実」と「施設の充実」については500人以上が回答し、これは回答者全員914人の60%前後となり、もっとも切実な要望です。施設について増改築か現状のままかを対比して伺ったところ、増改築希望が現状維持の約5倍となりました。(黄色で示した2項目の対比)

もうひとつは「今後整備・充実してほしいのはどこか」です。赤のグラフが示すように「本の充実」と「施設の充実」については500人以上が回答し、これは回答者全員914人の60%前後となり、もっとも切実な要望です。施設について増改築か現状のままかを対比して伺ったところ、増改築希望が現状維持の約5倍となりました。(黄色で示した2項目の対比)

このほか資料充実の中身としては、本に加え、雑誌、、CD・DVD等があげられています。開館時間延長や開館館日数増も4人に1人が希望しています。

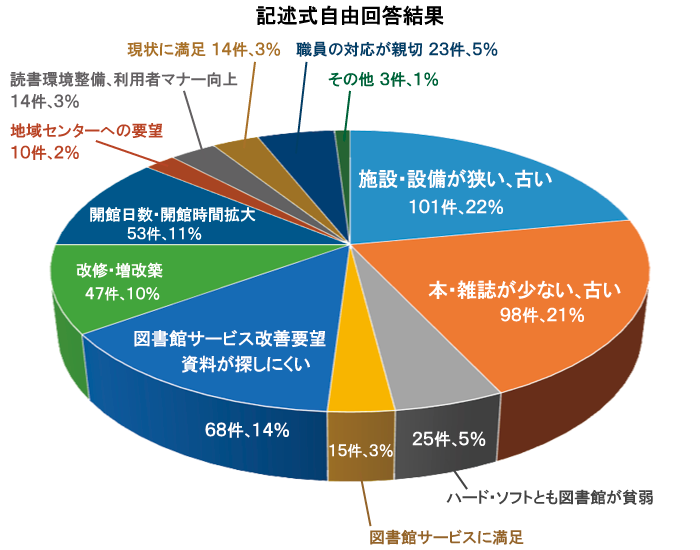

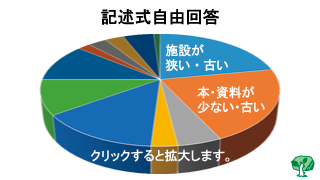

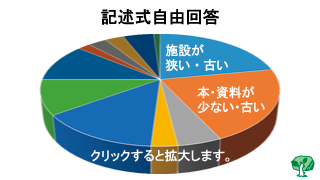

最後は記述式回答部分です。「中央図書館」についての自由回答は358通。回答者総数の約40%となり、関心の高さがうかがえます。これをテーマ別に分けて再構成したのがこのグラフで「施設・設備が狭い、古い」「資料が少ない」、がそれぞれ20%以上と最も多くなっています。「施設・設備が狭い」と指摘した回答の中には、「快適な読書スペースを、ゆったりした子どものスペースを、学習室を増やして等等」具体的な提案が含まれています。同様に「資料が少ない」と指摘した回答の中には「雑誌の種類を増やして、文庫本を増やして」等、具体的提案も少なくありません。

最後は記述式回答部分です。「中央図書館」についての自由回答は358通。回答者総数の約40%となり、関心の高さがうかがえます。これをテーマ別に分けて再構成したのがこのグラフで「施設・設備が狭い、古い」「資料が少ない」、がそれぞれ20%以上と最も多くなっています。「施設・設備が狭い」と指摘した回答の中には、「快適な読書スペースを、ゆったりした子どものスペースを、学習室を増やして等等」具体的な提案が含まれています。同様に「資料が少ない」と指摘した回答の中には「雑誌の種類を増やして、文庫本を増やして」等、具体的提案も少なくありません。

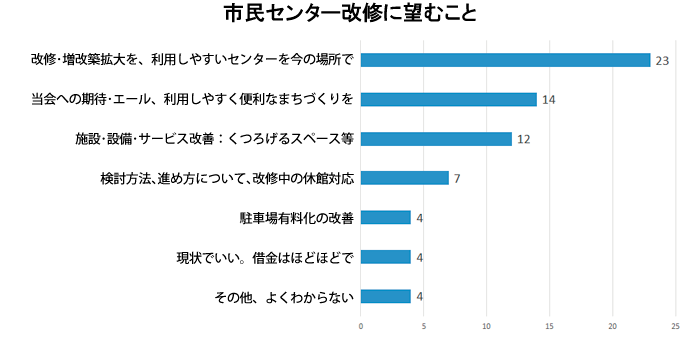

「市民センター」の改修については、自由回答数66通。もっとも多かったのが「増改築を含む市民センターの改修」でした。次いで「施設、設備、サービス等についての具体的な改善要望」、「本会への期待、激励」といった順でした。

アンケート全体を通じ、最も切実な要望は「施設・設備が狭い、スペースの拡大を」、「資料が少ない、もっと充実を」の二つということが明らかになりました。

今後はこの利用者アンケートを詳しく分析し、具体的な施設、サービスへの提案を仕分けする等して「誰にとっても使いやすい図書館」を探る中で活かしていきたいと考えます。市の市民意識調査についても同様な作業をして比較を行い反映できればと考えています。

図書館アンケート結果概要の報告は以上です。ありがとうございました。

「市民センター」の改修については、自由回答数66通。もっとも多かったのが「増改築を含む市民センターの改修」でした。次いで「施設、設備、サービス等についての具体的な改善要望」、「本会への期待、激励」といった順でした。

アンケート全体を通じ、最も切実な要望は「施設・設備が狭い、スペースの拡大を」、「資料が少ない、もっと充実を」の二つということが明らかになりました。

今後はこの利用者アンケートを詳しく分析し、具体的な施設、サービスへの提案を仕分けする等して「誰にとっても使いやすい図書館」を探る中で活かしていきたいと考えます。市の市民意識調査についても同様な作業をして比較を行い反映できればと考えています。

図書館アンケート結果概要の報告は以上です。ありがとうございました。

・目的: 市民センター(中央図書館+中央公民館)の改修計画に反映させるため

・対象: 高校生以上(ほぼ満15歳以上)の図書館利用者(狛江市民、在勤・在学) 約1,000名

・方法: 対面によるアンケート票の配布及び回収

・時期: 2015年7月8日(水)~12日(日)(特別整理後の5日間、土日を含む)

・主体: 市民センターを考える市民の会、協力: 狛江市

・結果: 回収数(回答数) 914通 / 配布数 1,169通 = 回収率 78.2%

・対象: 高校生以上(ほぼ満15歳以上)の図書館利用者(狛江市民、在勤・在学) 約1,000名

・方法: 対面によるアンケート票の配布及び回収

・時期: 2015年7月8日(水)~12日(日)(特別整理後の5日間、土日を含む)

・主体: 市民センターを考える市民の会、協力: 狛江市

・結果: 回収数(回答数) 914通 / 配布数 1,169通 = 回収率 78.2%

次に回答者の年齢構成をみると、10代、20代、80代以上と一部低い部分もありますが、30代から70代まで幅広い年代から回答をいただきました。これは個人貸出の年齢別構成とほぼ同じで、図書館は多くの世代が利用しており、今回も各層から声を寄せていただいたことになります。また30代から50代の現役世代が、半数を占めていることにはビックリしました。

次に回答者の年齢構成をみると、10代、20代、80代以上と一部低い部分もありますが、30代から70代まで幅広い年代から回答をいただきました。これは個人貸出の年齢別構成とほぼ同じで、図書館は多くの世代が利用しており、今回も各層から声を寄せていただいたことになります。また30代から50代の現役世代が、半数を占めていることにはビックリしました。

次に利用状況、利用実態を見ると、利用回数では「2週間に1回」、「週に1,2回」がともに約30%ずつと多く、さらに「毎日利用」「月1回の利用」を含めると月1回以上の利用者が86%となり、定期的に利用する方が多いことが分かります。

次に利用状況、利用実態を見ると、利用回数では「2週間に1回」、「週に1,2回」がともに約30%ずつと多く、さらに「毎日利用」「月1回の利用」を含めると月1回以上の利用者が86%となり、定期的に利用する方が多いことが分かります。

来館目的では、本や雑誌を借りる館外貸出が44%と圧倒的に多くなっています。館内利用で多いのは「本や雑誌を読む」 「調べものをする」 「新聞を読む」となっています。次に多いのは「予約する」 「検索機を利用する」となっています。

来館目的では、本や雑誌を借りる館外貸出が44%と圧倒的に多くなっています。館内利用で多いのは「本や雑誌を読む」 「調べものをする」 「新聞を読む」となっています。次に多いのは「予約する」 「検索機を利用する」となっています。

「中央図書館以外の図書館利用」では、市内の図書室(地域センターや西河原公民館)利用が40%に対し、隣接の3区市(世田谷区、調布市、川崎市)の利用が45%とやや上回りました。いずれも狛江より資料が多いので、使い分けていると考えられます。また数は少ないですが、専門書、雑誌を求めて都立図書館やその他欄記載の国会図書館へ行く利用者もいました。

「中央図書館以外の図書館利用」では、市内の図書室(地域センターや西河原公民館)利用が40%に対し、隣接の3区市(世田谷区、調布市、川崎市)の利用が45%とやや上回りました。いずれも狛江より資料が多いので、使い分けていると考えられます。また数は少ないですが、専門書、雑誌を求めて都立図書館やその他欄記載の国会図書館へ行く利用者もいました。

次がもっとも知りたい部分で、まず施設、資料、サービスについて図書館の現状の満足度です。これは「1」から「5」までの5段階評価で、点数が高いほど満足度が高く、「3」が普通。グラフの下のほう、赤い部分が「3」以下で、不満が大きいのは施設規模(スペース)、利用環境・設備、資料(新刊本、本・雑誌)の種類・量となっています。「3」をわずかに超えた黄色のグラフ部分「まあまあ」という評価部分は、「検索機、ホームページの使いやすさ」「開館時間・開館日数」となっています。「職員の対応」は緑色の部分で相対的に高いことが分かります。

次がもっとも知りたい部分で、まず施設、資料、サービスについて図書館の現状の満足度です。これは「1」から「5」までの5段階評価で、点数が高いほど満足度が高く、「3」が普通。グラフの下のほう、赤い部分が「3」以下で、不満が大きいのは施設規模(スペース)、利用環境・設備、資料(新刊本、本・雑誌)の種類・量となっています。「3」をわずかに超えた黄色のグラフ部分「まあまあ」という評価部分は、「検索機、ホームページの使いやすさ」「開館時間・開館日数」となっています。「職員の対応」は緑色の部分で相対的に高いことが分かります。

もうひとつは「今後整備・充実してほしいのはどこか」です。赤のグラフが示すように「本の充実」と「施設の充実」については500人以上が回答し、これは回答者全員914人の60%前後となり、もっとも切実な要望です。施設について増改築か現状のままかを対比して伺ったところ、増改築希望が現状維持の約5倍となりました。(黄色で示した2項目の対比)

もうひとつは「今後整備・充実してほしいのはどこか」です。赤のグラフが示すように「本の充実」と「施設の充実」については500人以上が回答し、これは回答者全員914人の60%前後となり、もっとも切実な要望です。施設について増改築か現状のままかを対比して伺ったところ、増改築希望が現状維持の約5倍となりました。(黄色で示した2項目の対比)このほか資料充実の中身としては、本に加え、雑誌、、CD・DVD等があげられています。開館時間延長や開館館日数増も4人に1人が希望しています。

最後は記述式回答部分です。「中央図書館」についての自由回答は358通。回答者総数の約40%となり、関心の高さがうかがえます。これをテーマ別に分けて再構成したのがこのグラフで「施設・設備が狭い、古い」「資料が少ない」、がそれぞれ20%以上と最も多くなっています。「施設・設備が狭い」と指摘した回答の中には、「快適な読書スペースを、ゆったりした子どものスペースを、学習室を増やして等等」具体的な提案が含まれています。同様に「資料が少ない」と指摘した回答の中には「雑誌の種類を増やして、文庫本を増やして」等、具体的提案も少なくありません。

最後は記述式回答部分です。「中央図書館」についての自由回答は358通。回答者総数の約40%となり、関心の高さがうかがえます。これをテーマ別に分けて再構成したのがこのグラフで「施設・設備が狭い、古い」「資料が少ない」、がそれぞれ20%以上と最も多くなっています。「施設・設備が狭い」と指摘した回答の中には、「快適な読書スペースを、ゆったりした子どものスペースを、学習室を増やして等等」具体的な提案が含まれています。同様に「資料が少ない」と指摘した回答の中には「雑誌の種類を増やして、文庫本を増やして」等、具体的提案も少なくありません。

「市民センター」の改修については、自由回答数66通。もっとも多かったのが「増改築を含む市民センターの改修」でした。次いで「施設、設備、サービス等についての具体的な改善要望」、「本会への期待、激励」といった順でした。

「市民センター」の改修については、自由回答数66通。もっとも多かったのが「増改築を含む市民センターの改修」でした。次いで「施設、設備、サービス等についての具体的な改善要望」、「本会への期待、激励」といった順でした。

▲ 公民館利用者アンケート

市民センターを考える市民の会 公民館分科会

まとめ役・世話人 周東三和子

(しゅうとう・みわこ)

まとめ役・世話人 周東三和子

(しゅうとう・みわこ)

中央公民館の利用状況についてのアンケートを行いました。

実施期間は7月17日から8月14日の4週間。月1回の利用者を考慮してのことです。公民館の受付で部屋の鍵を借りにきた団体に配布し、メンバー個人に記入してもらいました。回収は公民館窓口の回収箱に入れてもらいました。配布については漏れもあったようです。回収数は中央公民館336通、西河原公民館169通でしたが、ここでは中央公民館336通についてまとめたものをご紹介します。分析はこれから実施し、市の意識調査の結果とも併せて、これからの公民館を考える参考にさせていただきます。

属性について

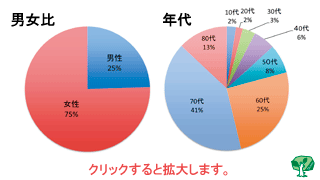

男女比は4分の3が女性。年代別では、60代、70代が全体の3分の2。80代を含めると8割近くなります。しかし、公民館事業参加の子連れのお母さんたちや、夜活動している若者たちなど、実際の利用者はもう少し若い人も多いように思います。その方たちの意見を聞き取ることも考える必要があると思います。

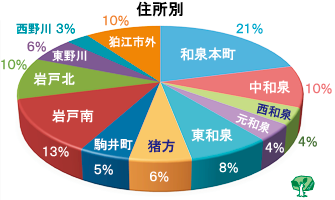

住所別について

男女比は4分の3が女性。年代別では、60代、70代が全体の3分の2。80代を含めると8割近くなります。しかし、公民館事業参加の子連れのお母さんたちや、夜活動している若者たちなど、実際の利用者はもう少し若い人も多いように思います。その方たちの意見を聞き取ることも考える必要があると思います。

住所別について

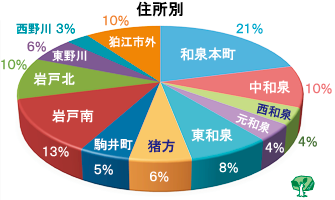

まんべんなく利用されているのが分かります。ただし、西野川や西和泉は他地域と比べて少なく、距離的なものが影響していると思われます。

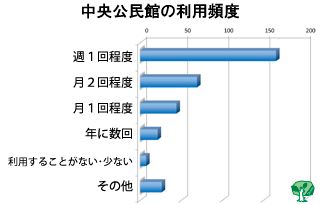

利用頻度

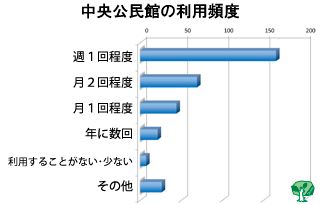

週1回が圧倒的に多く、月に2回、月1回と続きますが、その他の中には週3回、4回という方たちもいて、公民館がよく使われているということが分かります。(下、左側の青いグラフ)

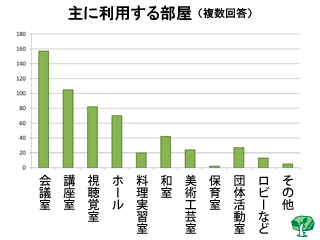

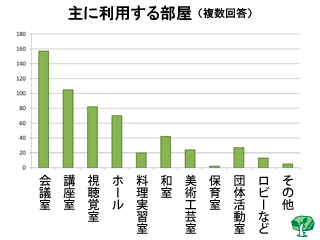

利用する部屋

4部屋ある会議室が多く、講座室、視聴覚室、ホール、和室と続きます。回答者の年代が年配の方が多いので、保育室などは今回の回答では少なめですが、必要な部屋として位置するものです。(下、右側の緑のグラフ)

まんべんなく利用されているのが分かります。ただし、西野川や西和泉は他地域と比べて少なく、距離的なものが影響していると思われます。

利用頻度

週1回が圧倒的に多く、月に2回、月1回と続きますが、その他の中には週3回、4回という方たちもいて、公民館がよく使われているということが分かります。(下、左側の青いグラフ)

利用する部屋

4部屋ある会議室が多く、講座室、視聴覚室、ホール、和室と続きます。回答者の年代が年配の方が多いので、保育室などは今回の回答では少なめですが、必要な部屋として位置するものです。(下、右側の緑のグラフ)

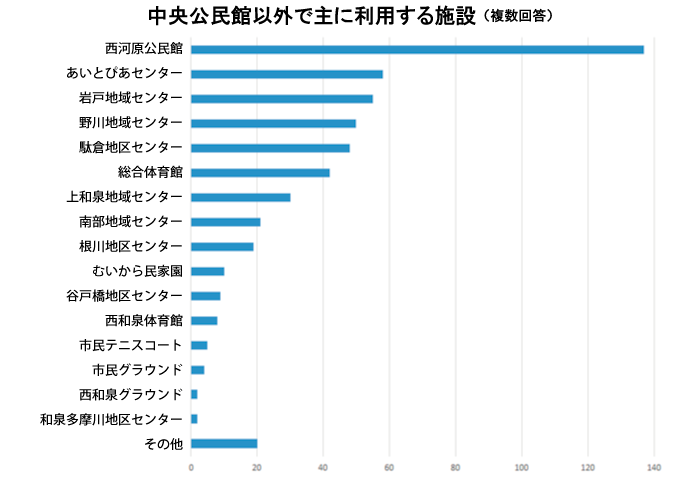

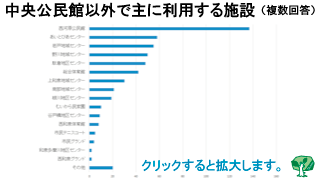

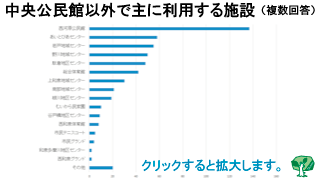

中央公民館以外の利用

中央公民館以外の利用

部屋が取れないときや個人として活動している場合などが含まれますが、ダントツに西河原公民館が多いです。2つの公民館を使い分けていると思われます。次にはあいとぴあセンター、岩戸地域センター、野川地域センター、駄倉地区センター、総合体育館と続きます。やはり街の中心部分でいろいろな地域から集まりやすいところの利用が多いようです。

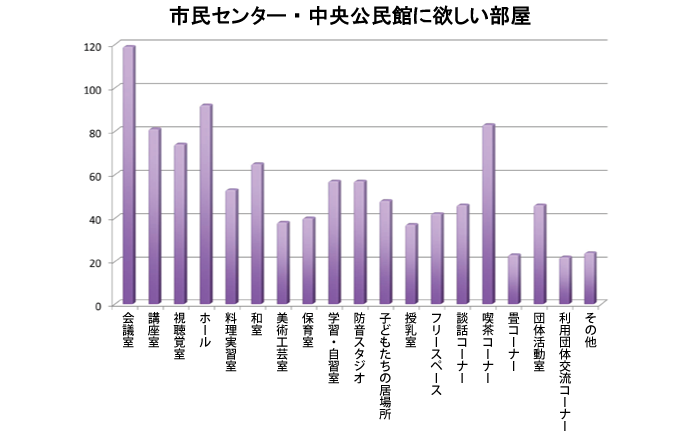

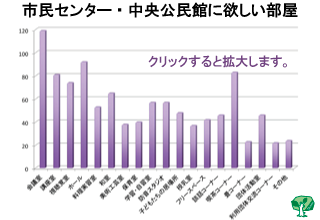

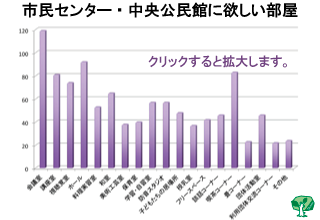

市民センターに欲しい部屋

部屋が取れないときや個人として活動している場合などが含まれますが、ダントツに西河原公民館が多いです。2つの公民館を使い分けていると思われます。次にはあいとぴあセンター、岩戸地域センター、野川地域センター、駄倉地区センター、総合体育館と続きます。やはり街の中心部分でいろいろな地域から集まりやすいところの利用が多いようです。

市民センターに欲しい部屋

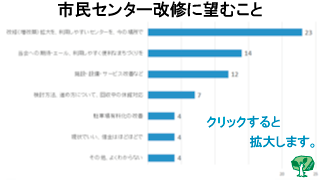

市民センター・中央公民館にどんな部屋がほしいか希望を聞いた中では、多い順に、会議室、ホール、喫茶コーナー、講座室、視聴覚室、和室と続きます。学習・自習室や防音スタジオ・料理実習室・子どもたちの居場所・団体活動室・談話コーナーなども多く回答されています。授乳室の声も多いですね。記述があったものでは会議室は小さいのをたくさんという声と、大きめの部屋を増やしてほしいという声が寄せられ、ホールは板張りにして、複数ほしいとの要望もありました。

市民センター・中央公民館にどんな部屋がほしいか希望を聞いた中では、多い順に、会議室、ホール、喫茶コーナー、講座室、視聴覚室、和室と続きます。学習・自習室や防音スタジオ・料理実習室・子どもたちの居場所・団体活動室・談話コーナーなども多く回答されています。授乳室の声も多いですね。記述があったものでは会議室は小さいのをたくさんという声と、大きめの部屋を増やしてほしいという声が寄せられ、ホールは板張りにして、複数ほしいとの要望もありました。

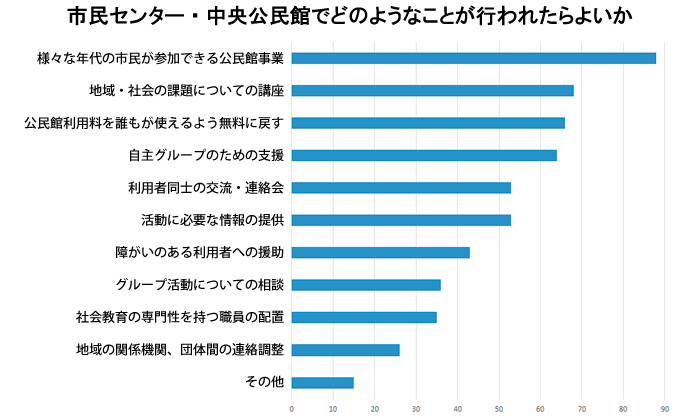

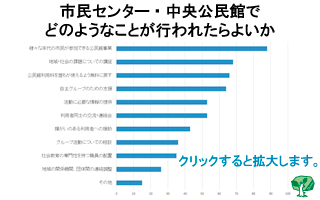

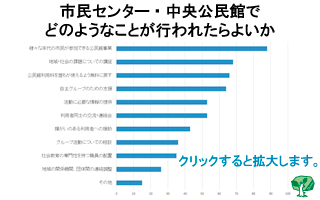

市民センター・中央公民館でどのようなことが行われたらよいかという問いに対しては、年代を超えて参加できる事業、地域・社会の課題についての講座、自主グループへの支援が多く寄せられ、利用者間の交流、情報の提供、障がいのある利用者への援助が次いで多く寄せられています。みなさんの活動への意欲の現れだと思われます。また公民館使用料を無料に戻してほしいとの希望が多く寄せられました。別問で今活動する上で困っていることを尋ねたところ、記述数112中「部屋数が少なくて、使いたい時に取れない」48と「駐車場の有料化で活動に支障」37とが多数でした。ほかに空調(特にホール)をもっと調節できるようにしてほしいとの声もありました。

市民センター・中央公民館でどのようなことが行われたらよいかという問いに対しては、年代を超えて参加できる事業、地域・社会の課題についての講座、自主グループへの支援が多く寄せられ、利用者間の交流、情報の提供、障がいのある利用者への援助が次いで多く寄せられています。みなさんの活動への意欲の現れだと思われます。また公民館使用料を無料に戻してほしいとの希望が多く寄せられました。別問で今活動する上で困っていることを尋ねたところ、記述数112中「部屋数が少なくて、使いたい時に取れない」48と「駐車場の有料化で活動に支障」37とが多数でした。ほかに空調(特にホール)をもっと調節できるようにしてほしいとの声もありました。

実施期間は7月17日から8月14日の4週間。月1回の利用者を考慮してのことです。公民館の受付で部屋の鍵を借りにきた団体に配布し、メンバー個人に記入してもらいました。回収は公民館窓口の回収箱に入れてもらいました。配布については漏れもあったようです。回収数は中央公民館336通、西河原公民館169通でしたが、ここでは中央公民館336通についてまとめたものをご紹介します。分析はこれから実施し、市の意識調査の結果とも併せて、これからの公民館を考える参考にさせていただきます。

男女比は4分の3が女性。年代別では、60代、70代が全体の3分の2。80代を含めると8割近くなります。しかし、公民館事業参加の子連れのお母さんたちや、夜活動している若者たちなど、実際の利用者はもう少し若い人も多いように思います。その方たちの意見を聞き取ることも考える必要があると思います。

男女比は4分の3が女性。年代別では、60代、70代が全体の3分の2。80代を含めると8割近くなります。しかし、公民館事業参加の子連れのお母さんたちや、夜活動している若者たちなど、実際の利用者はもう少し若い人も多いように思います。その方たちの意見を聞き取ることも考える必要があると思います。

まんべんなく利用されているのが分かります。ただし、西野川や西和泉は他地域と比べて少なく、距離的なものが影響していると思われます。

まんべんなく利用されているのが分かります。ただし、西野川や西和泉は他地域と比べて少なく、距離的なものが影響していると思われます。

部屋が取れないときや個人として活動している場合などが含まれますが、ダントツに西河原公民館が多いです。2つの公民館を使い分けていると思われます。次にはあいとぴあセンター、岩戸地域センター、野川地域センター、駄倉地区センター、総合体育館と続きます。やはり街の中心部分でいろいろな地域から集まりやすいところの利用が多いようです。

部屋が取れないときや個人として活動している場合などが含まれますが、ダントツに西河原公民館が多いです。2つの公民館を使い分けていると思われます。次にはあいとぴあセンター、岩戸地域センター、野川地域センター、駄倉地区センター、総合体育館と続きます。やはり街の中心部分でいろいろな地域から集まりやすいところの利用が多いようです。

市民センター・中央公民館にどんな部屋がほしいか希望を聞いた中では、多い順に、会議室、ホール、喫茶コーナー、講座室、視聴覚室、和室と続きます。学習・自習室や防音スタジオ・料理実習室・子どもたちの居場所・団体活動室・談話コーナーなども多く回答されています。授乳室の声も多いですね。記述があったものでは会議室は小さいのをたくさんという声と、大きめの部屋を増やしてほしいという声が寄せられ、ホールは板張りにして、複数ほしいとの要望もありました。

市民センター・中央公民館にどんな部屋がほしいか希望を聞いた中では、多い順に、会議室、ホール、喫茶コーナー、講座室、視聴覚室、和室と続きます。学習・自習室や防音スタジオ・料理実習室・子どもたちの居場所・団体活動室・談話コーナーなども多く回答されています。授乳室の声も多いですね。記述があったものでは会議室は小さいのをたくさんという声と、大きめの部屋を増やしてほしいという声が寄せられ、ホールは板張りにして、複数ほしいとの要望もありました。

市民センター・中央公民館でどのようなことが行われたらよいかという問いに対しては、年代を超えて参加できる事業、地域・社会の課題についての講座、自主グループへの支援が多く寄せられ、利用者間の交流、情報の提供、障がいのある利用者への援助が次いで多く寄せられています。みなさんの活動への意欲の現れだと思われます。また公民館使用料を無料に戻してほしいとの希望が多く寄せられました。別問で今活動する上で困っていることを尋ねたところ、記述数112中「部屋数が少なくて、使いたい時に取れない」48と「駐車場の有料化で活動に支障」37とが多数でした。ほかに空調(特にホール)をもっと調節できるようにしてほしいとの声もありました。

市民センター・中央公民館でどのようなことが行われたらよいかという問いに対しては、年代を超えて参加できる事業、地域・社会の課題についての講座、自主グループへの支援が多く寄せられ、利用者間の交流、情報の提供、障がいのある利用者への援助が次いで多く寄せられています。みなさんの活動への意欲の現れだと思われます。また公民館使用料を無料に戻してほしいとの希望が多く寄せられました。別問で今活動する上で困っていることを尋ねたところ、記述数112中「部屋数が少なくて、使いたい時に取れない」48と「駐車場の有料化で活動に支障」37とが多数でした。ほかに空調(特にホール)をもっと調節できるようにしてほしいとの声もありました。◆ 第3部/若手メンバーによるプレゼンテーション

市民センターを考える市民の会

世話人 篠塚雄一郎

世話人 篠塚雄一郎

東京大学 都市デザイン研究室

工学部 都市工学科 助教 黒瀬武史

工学部 都市工学科 助教

東京大学大学院 学生 益邑明伸

(おわり)